Analyse économique

septembre 2018

Les institutions, fondement de la prospérité

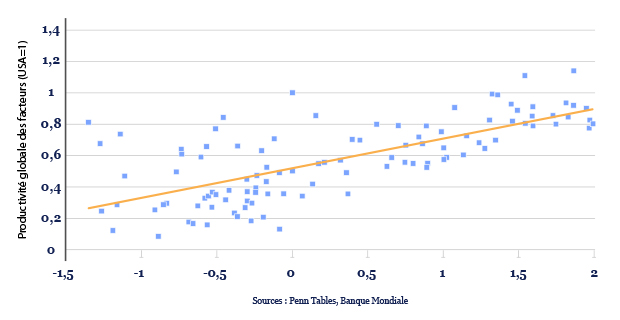

Dans un ouvrage paru l’année dernière dans la collection Folio chez Gallimard, La Nouvelle Économie Politique, Olivier Bomsel propose une remarquable introduction à la question des institutions en économie, en s’appuyant sur les travaux qui ont valu à Douglass North le prix Nobel d’économie en 1993. Selon l’école institutionnelle, pour reprendre les mots de l’auteur, « l’économie est partout, soit. Mais sa performance dépend des institutions. » Pourquoi certains pays réussissent-ils mieux que d’autres ? Selon cette école, la qualité des institutions est souvent clé (voir graphique ci-dessous). L’histoire a souvent montré que l’étape la plus difficile du développement économique était justement l’acquisition d’institutions de bonne qualité, de nature à permettre une croissance de meilleure qualité.

Productivité globale des facteurs et gouvernance économique

À rebours d’un certain naturalisme de l’économie classique qui voudrait que le marché soit une institution naturelle, cette école institutionnelle insiste sur son statut de construit social, non pour le dévaloriser, mais pour en faire une clé du développement. Comme le dit Bomsel, « La création de marché n’est pas naturelle. Ce qui l’est en revanche, c’est la tendance des gouvernants à échanger des accès contre des revenus ou des allégeances, autrement dit à faire de l’économie l’instrument d’une politique. »

Globalement, les auteurs distinguent les ordres d’accès limité des ordres d’accès ouvert. Dans les premiers, ou États naturels, « les accès individuels aux ressources sont octroyés par l’élite gouvernante », c’est-à-dire que tout dépend de l’État pour résumer. Dans les ordres d’accès ouvert, « les formes d’organisation et l’accès à la propriété sont libres », c’est-à-dire que les individus vont s’inscrire dans des relations impersonnelles et sont égaux en droits. Pour les auteurs, la vie d’une société va donc se comprendre comme le fruit de l’interaction de deux logiques : celle de la conservation du pouvoir par l’élite ou des rentes et celle du développement des marchés, créateurs de richesse, mais qui vont saper les fondements du pouvoir et des rentes. Munis de cette grille d’analyse, les auteurs montrent que les hommes ont essentiellement vécu dans l’État naturel. Ce n’est qu’autour de la fin du XVIIIe siècle qu’un ensemble d’évolutions ont permis d’émergence progressive des sociétés ouvertes, ce que l’on pourrait résumer par le terme d’État de droit. Les auteurs estiment qu’environ 15% de la population mondiale vivent aujourd’hui dans des sociétés ouvertes, essentiellement les pays occidentaux.

L’exemple de la Grèce depuis son entrée dans l’Union Européenne illustre bien la complexité des transitions d’un régime à l’autre. Économie fonctionnant essentiellement sur l’intuitu personae et sur l’attribution de rentes, la Grèce s’est retrouvée récipiendaire de fonds importants des institutions européennes et de créanciers qui pensaient que le pays fonctionnait comme le reste de l’Union Européenne. Comme le résume Olivier Bomsel, « La Grèce des années 2010 ne se trouve pas surendettée par hasard : elle peine à collecter l’impôt, à fixer le cadastre, à se défaire de pratiques clientélistes qui, depuis cent cinquante ans, ruinent ses finances publiques, parasitent l’État de droit, désespèrent l’opinion. Son défaut est institutionnel. »

Un des éléments fondateurs de cette analyse est la notion de coût de transaction telle que développée par Ronald Coase. En effet un marché va se créer lorsque les bénéfices attendus vont être supérieurs aux coûts de transaction. Et ces coûts vont dépendre de bien des choses et notamment des institutions. Celles-ci doivent s’entendre au sens large comme « l’ensemble des conventions, des règles formelles et informelles qui régissent une société. » Il suffit de penser à la sécurité juridique que représente l’enregistrement au conservatoire des hypothèques dans une transaction immobilière. On sait ainsi que le bien vendu appartenait bien au vendeur et que sa propriété est bien transférée au moment de l’achat, ce qui facilite la transaction. La propriété privée est d’ailleurs l’institution la plus fondamentale, puisqu’elle va permettre l’échange marchand. De bonnes institutions facilitent la constitution de marchés et donc le développement économique.

Mais l’État de droit n’empêche pas la permanence d’anciennes habitudes culturelles et l’auteur insiste beaucoup sur l’exemple que constitue le mécanisme des offices en France, tel qu’il était pratiqué sous l’ancien régime (vente de charges judiciaires ou administratives) ou qu’il est pratiqué sous une forme un peu différente aujourd’hui (emplois publics, licences…). Parmi les règles édictées par l’État, « certaines assurent des rentes ou des protections à des groupes d’intérêts dont les ruses, les moyens et les recours s’apparentent à ceux des officiers. » Nos lecteurs n’auront aucun mal à trouver des exemples de ces non-marchés. Prenant l’exemple des taxis, Bomsel montre « comment la régulation d’un marché par octroi de privilèges ou de licences aboutit à la création de rentes ayant valeur patrimoniale et structurant des groupes d’intérêts » qui vont rendre toute réforme extrêmement difficile. L’État devient l’otage de ces nombreux groupes de pression.

À rebours de la culture politique anglaise où le rôle de contrôle par le parlement s’est très vite imposé, les Français, même devenus républicains ont continué d’attribuer une certaine puissance magique au pouvoir de l’État et de ses édits. Pour résumer, dans l’esprit français, changer la loi, c’est changer la réalité. Cette manière de voir les choses fait que les dirigeants politiques français ont rarement été sensibles à l’importance des institutions comme sous-bassement de la prospérité. Avant d’être des Gaulois réfractaires au changement, le problème des Français est peut-être surtout d’être souvent des rentiers rétifs à la perte de leur position…

« Dans chaque niche fiscale, il y a un chien qui mord ».